L’attentat survenu à Bali le 12 octobre 2002 a été imputé par les autorités à Al Qaïda et à son relais indonésien, la Jaamah Islamiya, sans que cette accusation ait pu être étayée par des éléments publics. Mais elle satisfait tous les protagonistes : les États-Uniens et les Australiens, qui trouvent là une justification à leur interventionnisme ; les militaires indonésiens, qui se défaussent à bon compte du terrorisme qu’ils pratiquent depuis des années ; et les fondamentalistes musulmans eux-mêmes, tel le prêcheur Aboubakar Bachir, qui peuvent ainsi se prévaloir d’organisations qu’ils n’ont jamais été capables de constituer. Que la Jaamah Islamiya n’ait jamais existé importe peu, le mythe du terrorisme islamiste est aussi utile au jeu politique en Indonésie qu’ailleurs.

Les officiels en charge de l’enquête sur l’attentat de Bali n’en sont pas à une contradiction près. Après avoir assuré qu’il n’y avait pas, en Indonésie, de professionnels suffisamment formés pour mener à bien une opération de l’ampleur de celle de Bali, les services de renseignement indonésiens (BIN) affirment avoir mis à jour le réseau terroriste local qui l’a perpétrée. Tout a commencé début novembre avec l’arrestation d’Amrozi, un mécanicien d’un petit village de Java oriental, exhibé tout sourire devant les caméras de télévision. Amrozi aurait reconnu avoir participé à la fabrication de la bombe dont l’explosion le 12 octobre dernier a fait 200 morts, en majorité des Australiens. Le 22 novembre, la police indonésienne déclarait qu’un groupe de 12 hommes était responsable de l’attaque, dont un « kamikaze ». Une semaine plus tôt, ils n’étaient que 7. Tous membres présumés d’une organisation terroriste présumée, la Jaamah Islamiya (JI), présentée comme le sous-traitant asiatique de l’entreprise de mort de Ben Laden.

Après Amrozi est venu le tour d’Imam Samudra, un ingénieur de 35 ans qui a confessé avoir planifié les attentats. Interpellé sur un ferry au départ de Java, on en a conclu qu’il était en train « d’essayer de fuir ». Puis cela a été, le 4 décembre, celui de Mukhlas, alias Ali Ghufron, frère aîné d’Amrozi et chef présumé des opérations de la Jaamah Islamiya, un poste dont on avait assuré jusque là qu’il était occupé par un autre indonésien, répondant au nom d’Hambali. Recherché par cinq pays de la région pour son implication supposée dans divers complots et attentats, Hambali a été présenté comme le relais d’Al Qaïda en Asie du Sud-Est. Sa piste a été perdue depuis plus de deux ans. Mukhlas est quant à lui est soupçonné d’avoir participé à « des attentats », sans que l’on sache si cela inclut celui de Bali. Il a été interpellé avec huit autres personnes [1]. Au total, ils sont entre 15 et 20 à être détenus à ce jour par les autorités indonésiennes dans le cadre de l’enquête sur les explosions meurtrières de Bali.

Ce que ces suspects ont en commun ? Leur appartenance à la très minoritaire mouvance islamiste indonésienne. Leur mobile, selon la police : « tuer autant d’Américains que possible ». Étonnant, quand on sait que l’île de Bali, sans être tout à fait le domaine réservé des touristes australiens, n’est en tout cas pas connue pour une concentration particulière de citoyens états-uniens. Une « erreur de cible », a expliqué Amrozi, qui correspond mal au profil de « professionnels très bien entraînés », à la coordination méticuleuse, d’abord mis en avant par les enquêteurs.

A 23 h 05, le 12 octobre, une bombe de 500 grammes à 1 kg explosait en plein cœur du Paddy’s, un pub irlandais de la plage de Kuta. Moins d’un quart d’heure plus tard, un second engin, dissimulé dans un van Mitsubishi, ravageait le Sari Club et ses environs, noirs de monde comme tous les samedis. Les enquêteurs australiens dépêchés sur place ont d’abord estimé que du chlorate avait été utilisé, dont ils savaient que 400 kg avaient été subtilisés en septembre dernier sur l’île de Java. Leurs confrères indonésiens ont affirmé à leur tour que les explosifs dont ils avaient trouvé la trace ne pouvaient qu’avoir été importés. Finalement, c’est du nitrate d’ammonium qui a été trouvé sur les lieux, a révélé le général Pastika, responsable de l’enquête, précisant qu’Amrozi avait « acheté ce produit dans une droguerie de Surabaya », la deuxième ville du pays.

Le mécanicien a été identifié parce qu’il était le propriétaire du van piégé. Son groupe aurait déboursé en tout près de 9 000 dollars pour la préparation des attentats, payés en ringgits malaysiennes et en dollars de Singapour. « Cela indique que cet attentat a un lien avec la Malaisie, Singapour et d’autres pays du d’Asie du Sud-Est », a déclaré Pastika dans une interview. « Il n’y a aucune preuve d’une participation étrangère », avait-il affirmé dans une autre. Qui croire ? Pastika ou Pastika ?

Trois pistes d’enquête

La police a fouillé le village où vivent Amrozi et ses frères. Elle y a déterré cinq fusils d’assaut, deux pistolets automatiques et des munitions. Après 40 heures de « silence borné », le suspect serait passé aux aveux, détaillant la façon dont ses complices et lui avaient préparé l’attentat. Les rencontres se seraient étalées sur 6 semaines : fin août et début septembre à Solo, au centre de l’île de Java, puis à Bali. Sur les lieux de ces dernières réunions, des experts locaux et australiens ont retrouvé des traces d’explosifs. C’est Amrozi qui aurait préparé le van, prenant soin d’en retirer les sièges et le système de climatisation. Parallèlement à ces avancées, le site Internet Al Neda publiait une « revendication » d’Al Qaïda - la première connue dans cette affaire -, confirmant les intuitions du président Bush.

Moins de deux jours après l’attentat, le président américain avait reconnu la signature des « tueurs au sang froid » du réseau terroriste international. Du coup, tous les projecteurs ont été braqués sur la Jaamah Islamyia, dont les effectifs sont estimés par la police indonésienne à une grosse vingtaine de dirigeants clés et près de 200 exécutants. Pour les services de renseignement australiens, cela était clair depuis le début : la JI est responsable de la tuerie de Bali. Amrozi n’a-t-il d’ailleurs pas avoué avoir rencontré plusieurs de ses principaux dirigeants ? En Malaisie, où il a séjourné un moment, il a suivi l’enseignement d’Aboubakar Bachir, son « fondateur ». Il dit aussi avoir été en contact avec Hambali et Fathur Roman Al-Ghozi, deux figures du terrorisme régional.

Tout cela tombe pour le mieux. Dix jours après les faits, le général Da’i Bachtiar, chef de la police indonésienne, traçait en effet un parallèle entre cet attentat et des « opérations précédentes similaires » de la Jaamah Islamiya, sans exclure l’éventualité d’une participation de rebelles du mouvement pour la libération d’Aceh (Gerakan Aceh Merdeka, GAM), « suspects habituels » des attaques inexpliquées. Le même jour, US News and World Report narrait comment les services australiens avaient intercepté des conversations téléphoniques entre des membres de la JI, faisant état d’une attaque à venir, en Asie du Sud-Est, contre les intérêts de la grande île. Selon le Washington Post, la CIA avait placé Bali sur la liste des cible potentielles d’actions terroristes.

Seul le site de la BBC s’est fait l’écho d’une piste alternative. Estimant qu’une « boîte de nuit de Bali est un objectif peu probable pour Al Qaïda », parce qu’elle n’a « pas de valeur stratégique » et ne concerne pas « les Américains et les Juifs », l’article cite une hypothèse émise par une « source saoudienne anonyme ». Étant données les relations très tendues entre les deux pays, spécialement depuis la crise du Timor oriental, il n’est pas à exclure que des « nationalistes indonésiens » aient cherché à se venger de « la perte de leur ancien territoire », dont ils rendent le gouvernement australien responsable. Ce qui reviendrait à dire que l’armée indonésienne n’est peut-être pas toute blanche dans l’affaire.

Isolée, voire incongrue, sur la scène internationale, cette analyse appuie sur une corde sensible en Indonésie, où la méfiance vis-à-vis des forces armées, alimentée par plusieurs décennies de corruption et d’exactions, est généralement très forte, surtout en zones de conflit. La presse indonésienne s’interroge sur les raisons de la présence à Bali, le 12 octobre, de deux généraux trois étoiles, un de la police, retraité, et un de l’armée, toujours d’active. Arrivés le matin de l’attentat, les deux hauts gradés sont repartis vingt-quatre heures plus tard, a affirmé le Jakarta Post, pour qui cette visite aurait coïncidé avec celle d’un ancien chef de milice pro-indonésienne du Timor oriental.

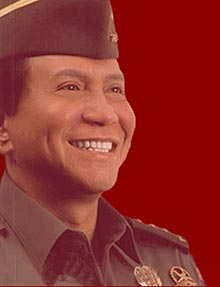

le général Endriartono

Sutarto.

Si le général Endriartono Sutarto, le chef d’état-major, a plusieurs fois répété que les militaires ne cherchaient pas à jouer un rôle plus éminent dans la conduite des affaires du pays, il est clair qu’ils ont beaucoup à gagner du désastre de Bali. Cela pourrait d’abord leur permettre de regagner en influence vis-à-vis de la police. Depuis leur séparation en 1999, les deux corps sont en concurrence permanente pour faire valoir leurs prérogatives dans le domaine de la « sécurité intérieure » - et de tous les « marchés » qui s’y rapportent -, au point d’en venir régulièrement aux armes. L’incompétence manifeste de la police de Bali dans les heures qui ont suivi l’attentat est un argument de poids pour les militaires.

Suite à l’adoption le 18 octobre dernier d’une législation spéciale, la lutte anti-terrorisme sera supervisée par une task-force composée de fonctionnaires des ministères de la Justice, de l’Intérieur, des Affaires étrangères et des Finances. A priori, la liberté d’action de l’armée sera bien encadrée. Le problème, c’est que cette loi autorise que des suspects soient détenus sur la simple base d’un rapport des services de renseignement. On craint donc de voir, dans un ensemble politique déjà fragile, l’influence de ces derniers croître au-delà du contrôle des instances civiles. « Cette loi pourrait être utilisée pour emprisonner des "ennemis" politiques », note l’analyste Salim Said, rappelant le sinistre bilan des militaires en matière de violation des Droits de l’homme, d’aveux sous la torture et de preuves fabriquées.

Il est fort probable que l’armée gagne en crédits et financements extérieurs, eut égard à l’empressement des gouvernements occidentaux à accentuer leur lutte contre le terrorisme. Début août, les États-Unis ont promis de débloquer 50 millions de dollars pour épauler Djakarta. A l’heure actuelle, on estime que 70% des fonds opérationnels de l’armée proviennent de sources non-budgétaires, pour beaucoup illégales. On comprend mieux pourquoi la hiérarchie ne souhaite guère abandonner « la structure de commandement territorial » qui lui assure depuis Suharto une influence décisive sur la vie politique locale et nationale. Étant données les circonstances, la tâche des partisans d’une réforme des pouvoirs risque fort de s’avérer encore plus délicate.

Que l’armée tire bénéfice de l’attentat de Bali ne l’en rend pas coupable pour autant. Pour Salim Said, cette hypothèse n’est que peu crédible : « l’armée indonésienne n’a ni la capacité, ni intérêt à exécuter une telle action », dit-il. « En fait, il y a beaucoup plus de gens qui croient ici à la responsabilité des États-Unis. Cela fait un moment qu’ils mettent la pression sur l’Indonésie et lui demandent d’arrêter des terroristes. Ils ont passé leur temps à répéter qu’un attentat aurait lieu ». But supposé de l’opération : convaincre les gouvernements hésitants de rallier la guerre contre le terrorisme, de soutenir une offensive contre l’Irak, voire d’établir une présence militaire sur l’immense archipel, à l’instar de ce qu’il s’est passé aux Philippines voisines. D’abord une aide dans l’enquête, puis le gros des troupes déboulera, pense-t-on.

Cette thèse n’est pas l’apanage des tabloïds ou des milieux extrémistes : le grand quotidien musulman Republika lui a consacré une pleine page, à égalité de traitement avec la piste Al Qaïda. Son succès et, plus généralement, l’hostilité généralisée à l’égard de la politique extérieure de l’administration Bush, tiennent à ce qu’elles concilient les vues des deux principales composantes de la vie politique indonésienne. « Pour les nationalistes musulmans, c’est une politique anti-Islam, pour les laïcs, une forme de néocolonialisme », dit Salim Saïd. L’hypothèse de la responsabilité de la CIA est une interprétation dominante dans l’opinion, loin devant celle d’une implication de l’armée, la piste Al Qaïda n’arrivant que bonne dernière, note l’universitaire Sidney Jones dans un éditorial de The Observer.

La Jaamah Islamiya existe-t-elle ?

Ce point de vue a au moins un mérite, celui de souligner les cafouillages de l’enquête sur les exécutants de l’attentat de Bali, sans parler de ses commanditaires. Dans cette optique, l’arrestation du prédicateur Aboubakar Bachir, directeur de l’école coranique Al Mukmin de Solo et « guide spirituel » présumé de la Jaamah Islamiya, si elle a répondu à un vœu de la communauté internationale, n’a pas résolu grand chose. Elle pourrait même s’avérer un point de blocage pour la présidente Megawati Sukarnoputri, si cette dernière ne parvenait pas à convaincre l’opinion du bien-fondé de sa démarche.

Car si l’Islam agressif prêché par Bachir ne représente pas grand chose dans un pays connu pour sa tolérance confessionnelle, nombreux sont ceux qui doutent de l’implication du religieux dans le terrorisme. Celui-ci le sait et en joue. Hospitalisé depuis un « malaise » le 18 octobre, il a été arrêté le lendemain par une délégation de policiers venus lui rendre « une visite de courtoisie ». Une initiative qualifiée par Bachir « d’affaire politique, non juridique », qui viserait tous les musulmans « parce qu’elle est le produit de demandes répétées des infidèles et des ennemis de l’Islam ». Ses avocats ont déposé un recours contre cette arrestation « illégale ». Bachir refuse de répondre à la police tant que ses conditions ne seront pas remplies, à commencer par sa remise en liberté.

Le religieux n’est officiellement soupçonné de rien dans l’enquête sur l’attentat de Bali. S’il a été arrêté, c’est que les autorités souhaitent le questionner sur son rôle présumé dans un complot pour faire assassiner Megawati Sukarnoputri quand elle était vice-présidente, ainsi que dans une série d’attentats contre des églises, à la fin 2000. L’accusation repose essentiellement sur le témoignage d’Omar Al-Farouk, un Koweïtien arrêté en juin et immédiatement confié à la CIA. Selon le magazine Time, Al-Farouk, un représentant d’Al Qaïda en Asie du Sud-Est, aurait admis avoir des liens avec Bachir. Des accusations considérées comme « un piège » par ses avocats qui demandent qu’Al-Farouk soit ramené en Indonésie et confronté à leur client.

L’existence de la JI, en tant qu’organisation terroriste, a été révélée par les services singapouriens, malaisiens et américains qui, après le 11 septembre, se sont dits convaincus qu’un réseau terroriste opérait dans la région. En décembre 2001, la police de Singapour annonce l’arrestation de 15 militants soupçonnés de travailler avec Al Qaïda. Le groupe est accusé de vouloir établir un « super État islamique » regroupant la Malaisie, l’Indonésie et le sud musulman des Philippines. Une vidéocassette trouvée en Afghanistan, évoquant des opérations en cours à Singapour, confirme la connexion aux yeux des autorités. Treize des 15 détenus sont présentés comme membres d’une cellule identifiée comme la Jaamah Islamiya, 8 d’entre eux auraient suivi un entraînement dans des camps afghans.

Ils auraient été arrêtés en pleine préparation d’une attaque contre la base américaine hébergée par la Cité-Etat. Au total, les autorités de Singapour disent avoir arrêté une trentaine de membres de la JI depuis décembre dernier. Leur leader présumé, Hambali, alias Riduan Isamuddin, alias Nurjaman, a côtoyé Aboubakar Bachir lors de leur exil commun en Malaisie. Présenté comme le principal relais d’Al Qaïda en Asie du Sud-Est, c’est suite à l’apparition de son nom que l’attention s’est portée sur Bachir, auquel personne n’avait jusque là fait très attention, même - et surtout - en Indonésie. Kuala Lumpur accusant la Jaamah Islamiya de fomenter un renversement du gouvernement, le couperet est aussi tombé en Malaisie, où le Premier ministre Mahatir en a profité pour coffrer des dizaines d’opposants.

Aboubakar Bachir, suspect de liens avec Al Qaïda… et avec le vice-président Hamzah Haz

Né en 1938, d’origine yéménite, Bachir reconnaît en Ben Laden « un vrai combattant musulman » et revendique sa filiation intellectuelle avec Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans. Il a constamment appelé à la formation de communautés islamiques - Jaamah Islamiyah- et juge le Djihad un moyen légitime d’y parvenir, tout en condamnant le terrorisme et en niant jusqu’à l’existence d’une organisation à ce nom. Cette confusion lexicale, soigneusement entretenue par le discours officiel, a tendance à brouiller la réalité. Car s’il est indéniable que des militants radicaux appliquent l’enseignement du religieux et évoluent au sein de communautés telles qu’il les prescrit, les preuves qui démontreraient de façon définitive l’existence d’une structure hiérarchisée appelée Jaamah Islamiyah - affiliée à Al Qaïda, qui plus est - n’ont jamais été produites. On devient très vite, à ce titre, un « membre de la JI ».

Le militantisme de Bachir s’inspire des trois rébellions du Darul Islam (DI), composante parmi d’autres des innombrables mouvements politiques régionaux issus de la lutte armée contre les forces coloniales néerlandaises. A Aceh, Java et dans le sud des Célèbes, ces rébellions ont été menées par des chefs charismatiques, à l’éducation musulmane « moderniste », qui étaient parvenus à contrôler suffisamment de territoire pour se montrer réticents quand il s’est agi de les restituer au gouvernement central. Toutes ont fini par formuler le vœu politique de l’avènement d’un État islamique.

Le centre du réseau de Bachir se trouve au cœur des paisibles ruelles du village de Ngruki, devenu un quartier de Solo, où se dresse son école. Farouchement opposé au Pancasila, l’idéologie officielle laïque de l’Indonésie, partisan d’une application stricte de la charia, Bachir a été arrêté en novembre 1978 et condamné à neuf ans de prison, pour subversion, en 1982. Bénéficiant d’une remise de peine, il s’est exilé en Malaisie en 1985.

Sous l’influence d’Abdul Wahid Kadungga, gendre de l’un des dirigeants du Darul Islam, ses idéaux évoluent - c’est de cette époque que daterait son projet d’unification des musulmans du Sud Est asiatique - et ses contacts se multiplient avec les mouvements islamiques de la région, jusqu’en Afghanistan et au Pakistan. Dès le milieu des années 90, Bachir est surveillé par les services singapouriens. Il se rend souvent dans l’île-État où ses sermons se font de plus en plus durs vis-à-vis de l’allégeance des gouvernements de la région aux intérêts occidentaux. En 1999, après la chute de Suharto, Bachir revient en Indonésie. Il fonde l’année suivante à Yogyakarta le Conseil indonésien des moudjahidins (MMI), une organisation censée rassembler la mosaïque de groupuscules islamistes du pays.

En-dehors de la violence habituelle de ses propos, il n’y a pas grand chose qui puisse être directement reproché à Bachir, aujourd’hui un homme plutôt âgé et fatigué. Le réseau de ses connaissances est bien plus large que la poignée des personnes qui ont été accusées de liens avec Al Qaïda et inclut des personnalités politiques à la légitimité bien établie, conséquence de leur opposition au régime de Suharto. Du temps de son exil en Malaisie, Bachir a régulièrement reçu des donations de ses sympathisants restés au pays. Il était encore récemment reçu à dîner par le vice-président Hamzah Haz. Parmi les militants soupçonnés de liens directs ou indirects avec des organisations terroristes qui ont gravité autour de lui, cinq noms retiennent l’attention.

Des complices éloignés

Abu Jibril, alias Fikiruddin Muqti, alias Mohamed Iqbal bin Abdurrahman, est en détention en Malaisie depuis janvier 2002, sous les termes de la Loi de sécurité intérieure, c’est-à-dire sans jugement, pour « appartenance à la Jamaah Islamyiah ». Il n’a pas été vu en public depuis. Prédicateur devenu célèbre à la mosquée Sudirman de Yogyakarta au début des années 80, il s’est exilé en Malaisie en 1985. Jibril a été filmé en train de recruter des volontaires pour le conflit religieux des Moluques. En 2000, il est devenu membre du comité exécutif du MMI. Selon les services de renseignement de la région, il aurait servi de conduit financier aux opérations d’Al Qaïda.

Agus Dwikarna a été arrêté à l’aéroport de Manille en mars 2002. La police dit avoir découvert des explosifs de type C4 dans sa valise, mais il ne fait guère de doute que c’est elle-même qui les y a placées. Selon le témoignage de personnes le connaissant, incarcérées à Singapour et à Manille, Dwikarna aurait participé à des attentats aux Philippines et en Indonésie. Membre actif du PAN, le parti d’Amien Raïs, speaker de l’assemblée nationale indonésienne, il a milité dans la branche conservatrice de l’Association des étudiants islamiques. Secrétaire du MMI, il a dirigé KOMPAK, une ONG principalement active aux Célèbes et qui aurait été financée par des fonds levés dans les milieux musulmans radicaux de Grande-Bretagne. Dwikarna est aussi un coordinateur du Laskar Jundullah, un groupe prônant l’application de la chariah en Indonésie. « La nature exacte de ces liens supposés avec Al Qaïda n’a jamais été publiquement dévoilée », dit un rapport de l’International Crisis Group (ICG) publié en août dernier. Tamsil Linrung et Abdul Jamas Balfas, ses deux « complices » arrêtés avec lui à Manille ont été relâchés à la mi-avril, faute de preuves.

Fathur Rahman al-Ghozi a également été arrêté aux Philippines, en janvier 2002, et condamné à douze ans de prison pour violation des lois relatives à l’immigration et possession d’explosifs. La police philippine dit qu’il a avoué avoir participé à une série d’attentats à Manille, en décembre 2000, des actes que des sources occidentales ont continué d’attribuer, même après ses « aveux », à des luttes de factions au sein de l’appareil d’État, au moment où se jouait le sort du président déchu Joseph Estrada. Les autorités affirment que l’arrestation d’Al-Ghozi a conduit à la découverte d’une tonne d’explosifs, dissimulés dans une cave de General Santos, sur l’île de Mindanao. Al-Ghozi, un « artificier » de la JI, a étudié à Al-Mukmin, et son père est un proche de Bachir. Certains services de renseignement affirment qu’il a étudié au Pakistan. Son cas comporte toutefois une zone d’ombre : quand, en février 2002, la police philippine a du présenter des preuves au tribunal, son inculpation pour « possession illégale d’explosifs » a bénéficié d’un non-lieu. Les policiers n’ont pas été capables de fournir le moindre échantillon de la tonne d’explosifs qu’ils avaient saisis, simplement des photos.

Depuis l’attentat de Bali, le plus célèbre des cinq est sans conteste Hambali, un militant âgé de 36 ans, actuellement recherché en Indonésie, en Malaisie, à Singapour et aux Philippines. Il a été présenté dans la presse comme le bras droit d’Aboubakar Bachir, responsable des opérations de la JI ; la CIA le qualifie d’« Ossama Ben Laden d’Asie du Sud Est ». Outre Bali, son nom a été associé, par la police ou des aveux de complices interpellés, aux vagues d’attentat de décembre 2000, aux Philippines et en Indonésie. Il est également accusé de liens avec les auteurs de l’attaque au Yémen contre l’USS Cole, en octobre 2000, et d’avoir rencontré deux des pirates de l’air présumés du 11 septembre en Malaisie, en janvier 2000. En janvier dernier, disent les services occidentaux, il aurait présidé une rencontre dans le sud musulman de la Thaïlande où les participants ont décrété qu’il était temps de s’en prendre à des cibles « molles », de type Bali.

Engagé très jeune dans la mouvance radicale des communautés islamiques, Hambali a suivi Bachir en exil en Malaisie, en 1985. De là, il serait parti combattre en Afghanistan en 1988. Il retourne en Malaisie en 1990, où il reprend son activité de prédicateur auprès de Bachir. Il « recrute des moudjahidins » pour défendre sa cause d’un « État islamique pan-asiatique », dit la version officielle. On pense qu’il est revenu en Indonésie en octobre 2000, mais personne ne sait où il se cache. Un autre point commun avec Ben Laden.

Cette série de rapides portraits ne serait pas complète sans une évocation du rôle joué par Omar Al-Farouk, le représentant présumé de Ben Laden en Indonésie. Arrêté le 5 juin dernier dans une mosquée de Bogor, au sud de Djakarta, il a immédiatement été remis à la CIA. Retenu sur la base de Bagram, en Afghanistan, dit-on, il y a été interrogé pendant trois mois. C’est le 10 septembre dernier qu’il a « craqué », livrant le détail de ses opérations et de ses contacts de la JI, publiés peu après dans Time. Al-Farouk s’attribue la responsabilité de la campagne terroriste de décembre 2000 contre des églises indonésiennes, et implique Aboubakar Bachir. Les explosifs ont été obtenus via l’armée indonésienne, aurait-il également affirmé.

Ce dernier point est démenti par les autorités indonésiennes, qui disent croire pourtant au reste de ses révélations, au risque d’alimenter un peu plus le scepticisme de leurs concitoyens. Car beaucoup ne voient dans ses aveux qu’un « récit taillé sur mesure » pour servir « certains objectifs ». Citant un « officier de renseignement », Salim Saïd estime qu’il y a « de fortes chances qu’Al-Farouk soit un agent de la CIA ». Sa couverture « grillée », il serait devenu nécessaire de l’arrêter. « Pourquoi n’a-t-il pas été interrogé tout de suite par la police indonésienne ? Pourquoi a-t-il fallu attendre qu’il soit entre les mains des Américains ? », interroge l’analyste.

Des liens avec les services de renseignement indonésiens (BIN)

A la mi-décembre 2001, reprenant le témoignage d’un juge espagnol qui venait d’interroger huit membres d’Al Qaïda, le BIN affirmait qu’il avait la preuve que des terroristes étrangers s’entraînaient aux Célèbes, près de Poso. L’information a été reprise dans la presse américaine, nourrie des confidences des officiels de l’administration Bush, selon lesquels des photos satellite à haute résolution avaient confirmé l’existence des camps et la présence d’éléments étrangers en leur sein. Ces « preuves » se sont pourtant vite révélées équivoques. Comment est-il possible, par exemple, de déterminer la nationalité d’une personne à partir d’un simple cliché, même satellite ? Des officiers indonésiens ont d’ailleurs reconnu que s’il y avait bien des camps d’entraînement paramilitaires dans les parages, il n’y avait aucun élément permettant de conclure qu’ils avaient été utilisés par des réseaux internationaux. Comment, de même, cette présence n’aurait-elle pas été remarquée par la population locale, surtout l’importante communauté chrétienne des environs de Poso ?

chef des services de renseignement

(BIN).

Le rôle joué dans cette affaire par le BIN et son directeur, le général Hendropriyono, a provoqué l’indignation des groupes islamiques, de la presse et des parlementaires indonésiens. Hendropriyono est le favori de l’administration Bush dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme, malgré une sinistre réputation. C’est aussi une vieille connaissance d’Aboubakar Bachir. En 1989, alors colonel, il avait ordonné, après l’assassinat de l’un de ses hommes, un raid contre une communauté islamique se réclamant du prédicateur. Bilan : plus d’une centaine de morts. Plus récemment, son nom a refait la une des journaux, après la publication du détail de ses nombreuses participations commerciales. Il est également soupçonné de complicité dans l’assassinat du leader indépendantiste papou Theys Eluay. Personnalité controversée, Eluay a sans nul doute été exécuté par des éléments des Kopassus, les forces spéciales indonésiennes entraînées et supervisées par la CIA. « Les États-Unis et Hendropriyono semblent s’être lancés dans une campagne de désinformation délibérée sur le problème du terrorisme, pour des raisons diplomatiques comme de politique intérieure », estimait, avant le 12 octobre, Greg Fealy, chercheur spécialiste de l’Indonésie à l’Australian National University de Canberra.

L’ambiguïté, en fait, remonte à l’origine de la JI, dans les années 70. A l’approche des élections de 1977, l’unique parti d’opposition autorisé - Partai Persatuan Pembagunan, PPP, musulman -, a le vent en poupe, principalement parce qu’il est la seule voie légale permettant aux électeurs d’exprimer leur mécontentement, après onze ans de règne de Suharto. Pour nuire au PPP, le général Ali Moertopo, en charge des basses œuvres du régime, décide de faire revivre le Darul Islam ; d’infiltrer, pour le manipuler, un mouvement en train de renaître, préfère dire sa direction. Les services de renseignement - BAKIN, ancêtre du BIN - demandentàdesanciens duDarulIslam, intégrés à l’administration, de reprendre contact avec leurs camarades combattants.

L’argument est qu’après la chute du Vietnam, l’Indonésie est menacée par des infiltrations communistes, via la Malaisie, et que seule la réactivation du Darul Islam peut la protéger. Par coercition ou corruption, le BAKIN fait mordre à l’hameçon nombre d’anciens militants et dirigeants. A la mi 77, le gouvernement a déjà arrêté 185 personnes qu’il accuse d’appartenir au Komando Jihad, une organisation jusque là inconnue qui chercherait à transformer l’Indonésie en État islamique.

Dès l’origine, le Komando Jihad et ce que les procureurs appellent les Jaamah Islamiyah sont intimement mêlés. Komando Jihad est une appellation utilisée par le gouvernement et les médias pour désigner les anciens du Darul Islam qui, eux-mêmes, ne s’en sont jamais servis. Le terme de Jaamah Islamiyah apparaît dans des documents de tribunaux des années 80, en référence à la nouvelle organisation que les hommes du Darul Islam pensaient avoir créée. Avec, déjà, la même ambiguïté : si ces derniers étaient sans doute sincères dans leur volonté d’établir des communautés islamiques au sens propre, aucun élément ne permet alors d’affirmer que ce nom désigne une organisation structurée, avec une direction identifiée.

La confusion entre les deux « organisations » a été entretenue par les autorités indonésiennes et leur a servi d’argument lors du procès, en 1978, des deux dirigeants de la Jaamah Islamiyah, Aboubakar Bachir et Abdullah Sungkar, et d’une série de leurs partisans. A cette époque, note l’ICG, il est impossible de savoir si la JI est « une construction du gouvernement, une résurrection du Darul Islam, un rassemblement informel de musulmans partageant les mêmes idées ou une organisation structurée menée par Bachir et Sungkar. Dans une certaine mesure, il s’agit de tout cela à la fois, le nom de la Jaamah Islamiyah semblant avoir signifié des choses différentes suivant les points de vue ».

De façon moins diplomatique, l’universitaire Wimar Witoelar développe une analyse similaire dans un éditorial paru dans The Guardian : « Dans les années 70, Suharto a estimé que le danger communiste exigeait que les militaires et les extrémistes musulmans travaillent de concert. Cela a conduit à la création de la Jaamah Islamiyah, aujourd’hui présentée comme la branche locale d’Al Qaïda. Les "faucons" de l’armée ont plus ou moins ouvertement continué à soutenir les milices islamistes radicales au fil des ans, fonctionnant en réseaux sur des "opérations spéciales" ». Connus comme « les forces de l’ombre », ces réseaux ont été impliqués dans la plupart des épisodes sanglants qui ont jalonné la vie du pays ces dernières années, cherchant à tirer parti du chaos qu’ils contribuent en premier chef à instaurer.

Le cas le plus manifeste de manipulation de ce genre est celui des Laskar Jihad, milice islamiste ultra-nationaliste qui a notamment été utilisée pour combattre les séparatistes chrétiens aux Moluques et aux Célèbes. Équipé et entraîné par l’armée, le mouvement a annoncé son « auto-dissolution » dans la semaine qui a précédé l’attentat de Bali. Le problème étant de savoir ce qu’il adviendra de ses membres et de leurs armes, maintenant que la structure n’est plus. Même s’il ne fait pas partie de la sphère d’influence d’Aboubakar Bachir et n’a a priori rien à voir avec l’attentat de Bali, ce groupe illustre bien les difficultés actuelles d’un pays essentiellement tolérant, devenu otage de l’image renvoyée par une poignée d’extrémistes, où les ambiguïtés du terrorisme local permettent d’imaginer toutes les combinaisons possibles. Car bien plus que d’éventuels fanatiques sans frontières, ce sont les opérateurs de ce dernier qui ont intérêt à « discréditer les efforts de démocratisation et à faire souhaiter à la population le retour d’un régime du type de celui de Suharto », écrit Wimar Witoelar.

Le gouvernement doit maintenant faire ses preuves sur la question, ce qui, paradoxalement, peut lui donner une chance de gagner en légitimité. Car jusqu’à présent, ce sont plutôt des problèmes tels que la corruption, le respect de la loi par tous et le fonctionnement de l’État qui avaient retenu l’attention et nourri le mécontentement. L’opinion internationale se trompe en croyant que Megawati rechigne à agir contre le terrorisme de peur de s’aliéner les groupes politiques musulmans. Cela n’a pas de sens, parce que les plus importants d’entre eux, la Muhammadiyah et le Nahdlatul Ulama, cadres traditionnels de l’islam indonésien, s’opposent catégoriquement à ce genre d’actions. Alors à qui profite le crime ?

[1] A noter : Petrus Waine, le responsable de la police de la région de Solo, province de Java central, a démenti l’arrestation de Mukhlas. Sans explication.

Les articles de cet auteur

Les articles de cet auteur

Restez en contact

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Subscribe to weekly newsletter