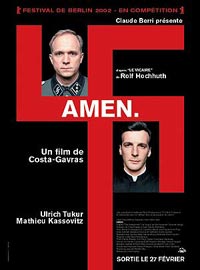

L’affiche, un scandale ? L’objet d’un débat nécessaire ! La polémique qui s’est développée en France à propos d’un film de Costa-Gavras a pris pour cible une affiche sur laquelle la croix catholique et la croix gammée sont confondues.

L’épiscopat français et ses porte-parole ont lancé une campagne sur le thème de l’insulte faite aux catholiques d’aujourd’hui par un « amalgame » qualifié de scandaleux. Certains organes de la grande presse se font les avocats de l’Église romaine en considérant, selon la tradition, qu’il n’est pas meilleure défense que l’attaque : « Quand proclamera-t-on, par voie d’affiche, que le Christ était nazi ? », tonne La Croix du 16 février (Bruno Frappat), avant de fustiger « la tromperie historique, le mensonge culturel, l’offense faite à la réalité que représente ce « logo » fusionnel où l’emblème d’un sacrifice rejoint celui de bourreaux. » Le Figaro (Ivan Rioufol) du même jour trouve l’épiscopat bien mou face à « une injure » exceptionnelle : « jamais l’Église, qui en a entendu beaucoup, n’avait été sans doute si violemment insultée. Doit-elle encore tendre l’autre joue’ Les évêques, qui ont jugé l’image « inacceptable », ne porteront pas plainte. Entre la liberté d’exception et le respect des croyances, la hiérarchie religieuse veut éviter la confrontation judiciaire. Mais sa prudence peut être comprise comme un manque de courage. »

Rappelons que les thuriféraires de Pie XII les plus agités, situés à l’extrême droite, s’opposèrent au début des années 1960 à la représentation en Europe occidentale de la pièce de Rolf Hochhuth Le Vicaire, qui avait l’audace de décrire leur idole confrontée aux révélations argumentées du S.S. Gerstein en 1942 sur le massacre industriel des juifs en Pologne et à sa demande d’intervention sonore contre ces atrocités avérées. Ils y parvinrent souvent, en s’attaquant violemment aux salles et aux spectateurs. Était-ce faire preuve de « courage » que d’interdire aux citoyens de France et d’ailleurs d’en savoir davantage sur le comportement du pape à l’égard de l’extermination des juifs ? Qu’il s’agisse de l’affiche ou de la pièce dont le film attendu de Costa-Gavras est inspiré, est-il scandaleux de placer ce règne sous le signe du soutien au nazisme ? Le débat ne porte aucunement sur les croyants d’aujourd’hui, mais sur l’attitude de l’Église de Rome et de son chef à l’égard de « la destruction des juifs d’Europe » (Raul Hilberg) pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Selon H. Tincq (Le Monde du 13 février), le choix de l’affiche du film liquiderait les acquis de la recherche depuis 1963, propos revenant à balayer tous les travaux qui ont confirmé le contenu du Vicaire. La pièce comportait en effet fort peu d’erreurs factuelles, ce qui montre à quel point, avant l’ouverture massive des archives publiques, certains milieux allemands étaient informés des faits et gestes du Saint-Siège au cours des années quarante. Elle généra en outre des recherches dont certaines des plus anciennes, déjà fondées sur la consultation de fonds originaux’ à défaut de ceux que le Saint-Siège laisse obstinément fermés (j’y reviendrai)’ peuvent être considérées comme définitives. Le bilan de ces travaux vieux de près de quarante ans fut riche, France incluse, entre 1962 et 1965 : il est dominé notamment par Gordon Zahn, qui ouvrit la marche (German Catholics and Hitler’s wars, New York, Sheed and Ward, 1962), Saul Friedlander (Pie XII et le IIIè Reich, Paris, Seuil, 1964), Gunther Lewy (The Catholic Church and Nazi Germany, London, Weidenfeld et Nicolson, 1964, traduit en français en 1965), Carlo Falconi (Le silence de Pie XII 1939-1945, essai fondé sur des documents d’archives recueillis par l’auteur en Pologne et en Yougoslavie, Monaco, Ed. du Rocher, 1965), et à un degré moindre de recherche, Jacques Nobécourt, ancien correspondant du Monde au Vatican (’Le Vicaire’ et l’histoire, Paris, Le Seuil, 1964).

Le Vatican fut contraint, pour apaiser la tempête soulevée par la pièce et ses suites, d’affecter une équipe de quatre jésuites comprenant le célèbre père américain Graham, et dont le père français Blet est le dernier survivant, à la réalisation d’une sélection de ses archives : Les Actes et Documents du Saint-Siège, publication de 10 volumes, entre 1965 et 1980 [1] , destinée à réhabiliter Pie XII. Ces textes ont été remis à l’ordre du jour, en France, par un récent résumé du père Blet (Pie XII et la Seconde Guerre mondiale d’après les archives du Vatican, (Paris, Perrin, 1997). Est-ce à la suite de la parution fin 1996 de mon ouvrage, qui dressait de l’icône un portrait sinistre’ Lue correctement, cette littérature prouve surtout que le pape n’ignorait strictement rien du destin, au jour le jour, des juifs d’Europe ; elle ne parvient même pas à masquer, d’une part, sa tendresse infinie pour le Reich, d’autre part, la nullité de ses actes et discours au profit des massacrés. Près de quarante ans après Le Vicaire, le porte-parole de la Curie Pierre Blet, spécialiste du renseignement et gardien pendant la Guerre froide des véritables archives vaticanes [2] , ne recule pas devant l’humour noir en arguant que « si le pape se retenait de (...) stigmatiser en des paroles de feu (...) les choses horribles qu’[il] avait évoquées (...) en recevant l’ambassadeur d’Italie le 13 mai 1940 (...), c’était par crainte de rendre pire le sort des victimes. » [3]

L’image adoucie d’une non-action ou des « silences » légitimes peut d’autant moins convaincre que la sélection des fonds du Vatican n’a jamais pu être contrôlée par des historiens. Aujourd’hui comme hier. La dernière tentative vaticane, contemporaine des « repentances », a été entamée en juillet 2000, via une « commission internationale » paritaire de six « historiens juifs et catholiques ». L’opération a abouti en juillet 2001 à un échec retentissant et à une démission. Après avoir avoué leurs doutes en octobre 2000 sur ce qu’on acceptait de leur montrer, les historiens mandatés se sont avoué incapables de statuer devant l’obstination du Vatican à leur refuser l’accès à ses archives originales et à les cantonner aux vieux Actes et Documents. En déclarant forfait, ils ont confirmé le statut de non-archives de ces fonds [4] . Le conflit qui s’en est suivi entre les trois membres de la commission juifs et l’Église romaine souligne la vanité d’un projet condamné d’emblée [5] . Même si le Vatican ouvrait ses archives, les problèmes ne seraient pas réglés dans la mesure où 1° la correspondance officielle entre les ambassadeurs du Reich et Pacelli-Pie XII, en particulier « les notes de protestation » de la Curie contre des vilenies allemandes, était fallacieuse et rédigée pour faire foi et sauver l’honneur du Saint-Siège : les choses se réglaient oralement à deux, sans tenir compte de cette littérature, comme l’établit un courrier à Berlin du 22 juin 1941 de von Bergen, en poste au Vatican de 1920 à juillet 1943 ; 2° une partie en a été liquidée : cette correspondance biaisée était jugée assez compromettante pour que l’ambassade d’Allemagne au Vatican et la Curie décidassent de les détruire par le feu avant l’arrivée à Rome des Alliés chargés de les collecter. [6]

La contre-offensive vaticane, aussi faible fût-elle sur le fond, et la force considérable que conserve l’ultramontanisme en France, en dépit de récentes lamentations sur le mauvais sort qui serait désormais réservé au catholicisme, ont réussi, après les coups de boutoir portés par les recherches scientifiques publiées en 1964-1965, à anéantir tout débat. Ce qui domine ici n’est pas l’insulte faite aux catholiques d’aujourd’hui, mais le boycott des recherches funestes à l’image de Pacelli. Ces dernières sont accueillies soit par un silence de mort [7] , soit par des fulminations, comme l’ont montré en 1999 les réactions des grands media au livre de John Cornwell, Le pape et Hitler. Ce travail est certes insuffisamment approfondi et accable le seul Pie XII en exonérant le reste de la Curie, en particulier Pie XI, dont le règne couvrit les six premières années des misères des juifs allemands (sans parler de ceux de l’Europe orientale). Il a cependant ajouté quelques pièces utiles au dossier d’Eugenio Pacelli, par exemple sur le caractère morbide, remontant à sa prime jeunesse, de son antisémitisme, aussi vif que sa haine contre la France des Lumières et de la Révolution. Quel symbole de la difficulté à s’exprimer librement dans ce pays sur le nonce et secrétaire d’État du Vatican devenu pape que le conflit sur le titre initial de l’ouvrage, « le pape d’Hitler » (Hitler’s Pope), réglé au profit de la formule « le pape et Hitler ». [8]

Le c’ur du débat, abandonné depuis les années soixante, ne lèse en rien les croyants français, mais concerne les faits de guerre de Pie XII et les faits antérieurs qui annonçaient ses « silences ». D’ailleurs, si l’« image » de l’Église catholique des années trente et quarante ne prête pas à l’accusation portée par « l’affiche », pourquoi Jean-Paul II a-t-il multiplié en son nom les récentes « repentances » qui doivent être comparées au caractère hautement significatif de la canonisation d’un Stepinac, une des principales « créatures » des deux derniers Pie, XI et XII’ De quoi a-t-elle donc à se repentir’

Une biographie rapide d’Eugenio Pacelli Eugenio Pacelli ne fut pas le saint torturé par un « drame intérieur d’une très rare acuité » (Xavier de Montclos) [9] cher à l’historiographie catholique institutionnelle ; pas davantage le « mouton noir » que John Cornwell oppose à son prédécesseur Pie XI, dressé en anti-nazi et défenseur des démocraties contre l’Axe. Mis au service de la politique allemande du Vatican, ce germanophile convaincu était surnommé Tedesco (l’Allemand) en Italie et en Pologne. Il fut nommé au printemps 1917 nonce à Munich à la demande d’Erzberger, chef du Zentrum (« Parti catholique ») et intermédiaire du Reich dans les rapports avec la Curie (dimension financière comprise), tant il était considéré comme sûr (il s’était auprès de Gasparri occupé de ferrailler contre la France depuis la phase de la rupture avec le Saint-Siège au début du siècle). Il s’entoura d’une camarilla d’extrême droite qui le suivit toute sa vie, dans cette Bavière dont la virulence des traditions antisémites valait celle de l’Autriche, à laquelle elle avait appartenu jusqu’au début du XIXème siècle. Le Reich assura depuis lors sa carrière, comme l’avaient prévu des diplomates français, convaincus depuis 1920 qu’il obtiendrait de Berlin au pire la Secrétairerie d’État, au mieux le trône de Saint Pierre. Le nonce fut en permanence lié dès le début des années 1920, comme le clergé bavarois placé sous ses ordres de fait, aux groupuscules d’extrême droite qui pullulaient en Bavière : il fréquentait beaucoup Ludendorff, intime d’Hitler, dans ce havre des terroristes du Reich « réfugiés » (en fait avec la complicité du pouvoir central à Berlin) après avoir assassiné des ennemis politiques symbolisant la République de Weimar, de préférence juifs, comme Rathenau, ou (et) bolcheviques, libéraux, catholiques s’ils avaient souscrit à Versailles, tel Erzberger : les Français le savaient, qui suivaient à la trace ce prélat qui les haïssait autant que les « judéo-bolcheviques » allemands ou polonais. L’antisémitisme de l’Église dans l’entre-deux-guerres est avéré, et on ne débat que sur le fait de savoir s’il demeurait un anti-judaïsme ou devenait un antisémitisme « racial » (völkisch). Celui de Pacelli était un remarquable et spectaculaire composé des deux. Sa correspondance bavaroise, à l’époque de la « république des Conseils », révèle son obsession morbide des « juifs galiciens » bolcheviques [10] . Comme tout völkisch, il voyait dans chaque juif un bolchevique et inversement.

Mais ne voir que l’anti-bolchevisme comme moteur de son action reviendrait à admettre que cette obsession fut la seule des pangermanistes. Il faut d’autant plus le préciser que, à l’heure où s’est imposée comme une vérité révélée l’équation entre nazisme et communisme, on présente volontiers comme pleinement légitime voire démocratique toute croisade anticommuniste. Jugé légitime ou non, l’anti-bolchevisme n’épuise pas les motivations du comportement de la Curie et de son représentant non seulement en Allemagne mais, de fait, dans toute la sphère germanique de l’ancien empire austro-hongrois. Ce n’est pas seulement pour combattre le péril rouge que le Vatican appuya le Reich dans toutes ses entreprises territoriales (en lui reconnaissant notamment le droit à l’héritage de la totalité de l’ancienne Autriche-Hongrie) et politiques, et combattit férocement des États aussi peu bolcheviques que la France et ses alliés d’Europe orientale, bénéficiaires des traités de 1919-1920.

Avocat infatigable des droits du Reich contre Versailles, comme nonce à Munich puis « dans le Reich » (novation de 1920), puis comme secrétaire d’État du Vatican (février 1930), Pacelli contribua largement dès le début des années 1920, avec l’aval de ses supérieurs, Benoît XV puis (depuis 1922) Pie XI, à la réunification sans exclusive’ nazis inclus’ de la droite allemande. Son chef Pie XI et tous les personnages clé de la Curie montrèrent autant d’enthousiasme que lui pour promouvoir, surtout après les élections de septembre 1930, la solution nazie : ils la présentaient aux pays de l’ancienne Entente, contre toute vraisemblance et, j’y insiste, en toute connaissance de cause, comme une urgence inouïe contre le bolchevisme menaçant (le KPD (parti communiste allemand) ne recueillit jamais plus de 16% aux meilleures élections, celles de novembre 1932, dans une Allemagne envahie par la marée d’extrême droite). La mention de cet immense soutien s’impose alors que les « repentances » de Jean-Paul II ont récemment érigé le Reich d’Hitler en « État nazi païen », « qui avait pris racine en dehors du christianisme » et secrété un antisémitisme étranger à ce dernier. C’est donc à des païens que le Saint-Siège, Pacelli inclus mais pas seul, aurait consenti le concordat du 20 juillet 1933, fabuleux cadeau de joyeux avènement dont se réjouirent bruyamment Mussolini et Hitler’ Une de ses clauses secrètes (l’autre visait l’organisation de l’Église catholique dans l’armée allemande pour l’heure clandestinement reconstituée) stipulait que, tandis que les armées du Reich envahiraient l’Ukraine, les clercs germaniques ou germanisés, tous acquis à un antisémitisme aussi viscéral que leur anti-bolchevisme, convertiraient enfin ce gros morceau orthodoxe. La Curie songeait-elle en l’espèce à protéger les millions de juifs d’Ukraine ?

Pacelli mit assurément son empreinte sur cette politique qui était celle du Saint-Siège, lequel ne le désavoua point mais le promut : la Secrétairerie d’État obtenue début 1930 peut-elle être qualifiée de châtiment’ Il fit, sans rencontrer la moindre opposition de Pie XI, la carrière spectaculaire des éléments les plus nazis de l’Église autrichienne, allemande ou de toute (fraction) de nationalité oeuvrant à la liquidation de l’Europe des traités de 1919-1920. Quelques noms s’imposent : l’Autrichien Hudal, recteur de l’institut romain de l’Anima, un des piliers du pangermanisme passé en bloc au nazisme, champion de l’Anschluss, nommé évêque d’Ela pour fêter l’avènement d’Hitler, glorifia par la plume en 1936 l’alliance entre Église et nazisme et exalta l’antisémitisme « éliminationniste » (pour reprendre l’expression de Goldhagen) ; Gröber, « l’évêque brun » (der braune Bischof) de Fribourg (depuis 1932), membre actif de la S.S depuis 1933, fut chargé par Pacelli de missions politiques décisives tant avant qu’après 1933 : il publia avec l’aval de Rome en 1935, l’année des lois de Nuremberg, un « manuel des questions religieuses » qui le posa en champion du sang et de la race contre les judéo-bolcheviques, fustigés dans maint « article » ; Pacelli hissa après des années passées au Germanicum de Rome, autre pépinière du pangermanisme devenu nazi, le Croate Stepinac à l’archevêché de Zagreb en 1937 : « gouverneur de Zagreb » en 1939 où il garantissait « l’influence hitlérienne » (Charles-Roux, ambassadeur de France), l’archevêque, avant de devenir le second personnage officiel de la Croatie « indépendante » d’Ante Pavelitch, au lendemain de l’invasion allemande de la Yougoslavie, le 6 avril 1941, incarnait à l’ère encore yougoslave de la sécession anti-serbe l’antisémitisme financé par le gouvernement hitlérien.

Pacelli, comme Pie XI, n’ignorait pas un détail du sort réservé aux juifs allemands depuis février 1933. Il interdit toute protestation contre la persécution des Églises nationales (la française comprise, alors que l’archevêque de Paris Verdier manifestait des velléités en ce sens), notamment lors du « boycott » nazi des juifs du 1er avril 1933. Quand Pie XI lui fit poser au Reich en septembre 1933, par une note officielle, la question des juifs convertis (les autres n’intéressant pas Rome), il battit en retraite dès que le conseiller d’ambassade allemand Klee le pria de « baisser le ton » sur cette question « raciale ». Devenu pape en mars 1939, affichant son amour pour le Reich avec des élans qui ravissaient von Bergen, il fut, dans l’exceptionnel poste mondial d’observation du Vatican, immédiatement informé des atrocités allemandes : non pas à l’été 1942, lorsque les Américains lancèrent une campagne de presse sur l’extermination alors dans sa phase la plus aiguë, mais dès les premiers jours de l’occupation de la Pologne.

On a beaucoup évoqué ses silences sur les victimes de l’Axe, populations assaillies, bombardées, Polonais, juifs, Serbes, tziganes, malades mentaux allemands assassinés par le régime dès avant la guerre et sur le sort desquels, les archives allemandes sont formelles, il était parfaitement informé, comme sur le reste, etc. C’est omettre le fait que Pie XII parla beaucoup depuis 1939, au moins autant que Benoît XV. Celui-ci, pendant la guerre précédente, n’avait pas prononcé un mot sur les malheurs des peuples attaqués, déportés (tels les Belges contraints par l’occupant allemand au travail forcé), ou le génocide des Arméniens perpétré par la Turquie, alliée du Reich évoquée via une bizarre mention de l’Arménie dans sa fameuse note du 1er août 1917, casée là parce que le Reich avait promis d’« abandonner les Arméniens à la Turquie » ; mais il ne cessa, à partir de 1917, comme son Secrétaire d’État Gasparri (auquel Pacelli succéda en 1930), de se lamenter sur le terrible sort des villes et de la population allemande. Pacelli-Pie XII fut aussi loquace que son prédécesseur, depuis le début de la guerre, sur « les nécessités vitales » du Reich, expression transparente sur les droits du Reich à faire n’importe quoi pour parvenir à ses fins créée par son alter ego Kaas, chef du Zentrum allemand qu’il avait porté à sa tête en 1927-28, et qui fut avec lui un artisan majeur du ralliement du parti, avec armes et bagages, à la venue du nazisme au pouvoir. Il pleura et tonna contre l’éventuel bombardement de Rome (depuis l’été 1940), sanglota contre celui des villes allemandes, depuis 1942, trépigna contre la formule de « capitulation sans conditions » de l’Allemagne projetée en 1943 par les Alliés, etc. Comme Benoît XV, il prônait une « paix » baptisée « chrétienne », une « paix de pardon » sans châtiment ni réparations pour les bourreaux. Sa protestation véhémente, le 19 juillet 1943 contre le bombardement de Rome, sur les lieux duquel il se rendit immédiatement, fut jugée si indécente par ses amis américains qu’ils l’accablèrent de reproches en lui rappelant ses scandaleux silences antérieurs sur Londres, Coventry, Varsovie, et sur le reste.

Il ne se contenta pas de se taire sur les massacres ou de faire avec son secrétaire d’État Maglione et son collaborateur Montini, futur Paul VI, des bons mots lorsque les Américains le prièrent à l’été 1942 de parler : l’extermination des juifs n’était pas avérée, « exagérée par les Alliés », il ne pouvait dénoncer les « atrocités allemandes » sans dénoncer celles des Soviets, etc. Avec son appui, l’Église s’engagea activement à l’Est de l’Europe dans l’extermination et ses avantages matériels : franciscains de Croatie massacreurs des juifs et des Serbes, prélats ukrainiens, slovaques, hongrois, roumains, etc., hérauts de la croisade contre les « judéo-bolcheviques ». Tous dirigèrent et bénirent à tour de bras les tueurs, ces fameux « auxiliaires » dont Hilberg a expliqué le rôle essentiel dans l’extermination. Tous furent directement impliqués dans le pillage des biens des massacrés, auquel le Vatican donna son aval écrit (en latin, notamment via le nonce en Croatie « indépendante », Marcone).

Le cas de l’Ouest est moins bien connu que celui de l’Est, car les liens de guerre entre les hiérarchies nationales et Rome n’y furent pas disséqués après-guerre (les régimes communistes confrontés à une extraordinaire guérilla cléricale finirent au cours des années cinquante par sortir des rayonnages les archives des années de guerre, que les fuyards n’avaient pas toutes détruites ou emportées). Négligeons ici le cas notoire de Vichy, dont les pratiques antisémites n’émurent ni le Saint-Siège ni son nonce, Valerio Valeri, que de Gaulle s’empressa de chasser (pas seulement, assurément, pour son antisémitisme). Mais comment interpréter le choix par Pie XII d’Hudal, allié de toujours des nazis et futur sauveteur des bourreaux des camps de concentration, dont Stangl, pour négocier en octobre 1943 avec le commandement militaire allemand la déportation des juifs de Rome organisée sous ses fenêtres’ « Question délicate [et] désagréable pour les relations germano-vaticanes », mais « liquidée » avec bonheur en moins de deux semaines, commenta le nouvel ambassadeur du Reich, von Weiszäcker. Que dire du long silence pontifical sur le massacre ordonné par Kesselring de 335 otages romains, dont bon nombre de juifs, aux Fosses ardéatines, sur la Via Ardeatina, le 24 mars 1944, au lendemain de l’attaque par les partisans de 55 S.S’ Le silence ne fut rompu que deux ans plus tard par la Civiltà cattolica, porte-parole le plus brutal et le plus sincèrre du Saint-Siège, affirmait le conseiller canonique du Quai d’Orsay (de 1920 à 1946) Louis Canet, catholique gallican, publication : la revue jésuite, que devraient lire ceux des inconditionnels de Pacelli qui le connaissent mal, attendit 1946 pour évoquer le « massacre » comme simples « ?représailles’de la Via Ardeatina » [11] .

Von Weiszäcker, haut personnage de Weimar et du régime nazi, longtemps secrétaire général de l’Auswärtiges Amt, le ministre des Affaires étrangères allemand, était venu remplacer von Bergen, en poste depuis 23 ans, pour s’employer avec le Vatican à négocier avec les Anglo-Saxons une paix séparée sur le dos des Russes : le coup rata, mais la présence allemande fut maintenue après de la libération américaine de Rome (juillet 1944). Pie XII s’affaira, avec succès, à soustraire au châtiment ces excellents Allemands, toujours présentés comme l’indispensable rempart contre les bolcheviques, présentés comme menaçant gravement Rome et l’Italie entière.

Le pape assuma en effet doublement le soutien apporté aux criminels de guerre :

1°. Pendant la guerre, il fêta leurs représentants, ceux d’Ante Pavelitch en tête. Précisons à l’occasion que, révélation qui ne semble troubler aucun partisan de Pie XII, le texte de conversion forcée des Serbes, autre génocide croate de la guerre, ne fut pas l’oeuvre unique du chef d’État bourreau : cet ordre d’Inquisition du Vatican, dont Stepinac fut par définition, comme archevêque de Zagreb, l’exécutant, fut contresigné par le Secrétaire de la Congrégation orientale (contre son gré, la chose est avérée), le Français lorrain Tisserant, qui le reconnut après guerre devant un diplomate français. Cette seule donnée suggère quel opposant le quasi saint d’aujourd’hui Stepinac, champion de l’État « indépendant » croate, fut au régime de Pavelitch. Le dossier de la Croatie, État bien aimé de Pacelli, est autrement plus lourd que cette organisation de massacres en plein air des orthodoxes qui repoussaient la conversion : il faut mentionner ses tueries mêlées de juifs, de Serbes et de résistants, croates compris, et ses camps de concentration tenus par des franciscains tuant à la masse, à la hache et au poignard, qui n’avaient rien, tel celui de Jasenovac, à envier aux usines allemandes d’extermination de Pologne, ses pillages des biens des massacrés, etc. : le pape n’eut rien à en dire, mais son collaborateur Tardini parla, qualifiant d’« erreurs » de jeunesse ce que Falconi a défini comme « hideux mélange de boucheries et de fêtes ». [12]

2°. Après la guerre, question absente du Vicaire, mais combien révélatrice, Pie XII organisa avec Montini, homme de confiance à la fois des Allemands et des Américains, et Hudal le réseau de sauvetage des criminels de guerre, les « Rat Lines », financés par les États-Unis ; il mit à contribution toute l’Église romaine, réguliers en tête, mais séculiers aussi, dans tous les pays, France incluse, dans cette’uvre prioritaire de sauvetage des Touvier qui avaient ensanglanté l’Europe occupée (30 000 pour la seule filière du père Draganovic) ; il logea dans les palais du Vatican d’illustres « réfugiés », tels d’anciens ministres de Mgr Tiso, dont Karel Sidor, auteur de la législation anti-juive de la Slov aquie « autonome » d’avant mars 1939. L’ardeur mise par Pie XII à sauver les bourreaux pour les recycler sur place ou les expédier outre-mer (via Gênes et son archevêque Siri) constitue une autre preuve à charge indiscutable contre « le pape d’Hitler ».

En quoi une affiche qui représente les années de guerre de son règne sous le signe de cette indiscutable alliance constitue-t-elle une insulte contre les croyants catholiques de 2002, en France ou ailleurs’ Revenons aux faits, les « silences de Pie XII » et ses pratiques entre 1939 et 1945, éclairés par les archives, les vraies, celles qui n’étaient pas destinées à la publication. Et souhaitons que les cris des fausses victimes ne parviennent pas une fois de plus à esquiver la question des responsabilités de Pacelli dans les misères des vraies.

(Les lecteurs qui le souhaitent trouveront des compléments d’information dans le texte joint, « Le Vatican, de l’antisémitisme des années trente au sauvetage-recyclage des bourreaux », rédigé pour la revue Golias et publié dans le n° 47, mai 1996, p. 72-89, avant la publication du livre Le Vatican, auquel il se réfère. Quelques éléments nouveaux figurent dans ma critique du livre de J. Cornwell, cité à la note 8 du texte ci-dessus.)

[1] 10 vol., Le Saint-Siège et la guerre en Europe (1939-1940) (t. I) ; Lettres de Pie XII aux évêques allemands (1939-1944) (t. II) ; Le Saint-Siège et la situation religieuse en Pologne et dans les pays baltes (1939-1945) (t. III) ; Le Saint-Siège et la guerre en Europe (juin 1940-juin 1941) (t. IV) ; Le Saint-Siège et la guerre mondiale (juillet 1941-octobre 1942) (t. V) ; Le Saint-Siège et les victimes de la guerre (mars 1939-décembre 1940) (t. VI) ; Le Saint-Siège et la guerre mondiale (novembre 1942-décembre 1943) (t. VII) ; Le Saint-Siège et les victimes de la guerre (janvier 1941-décembre 1942) (t. VIII) ; Le Saint-Siège et les victimes de la guerre (janvier-décembre 1943) (t. IX) ; Le Saint-Siège et les victimes de la guerre (janvier 1944-juillet 1945) (t. X).

[2] Roger Faligot et Rémi Kauffer, Eminences grises, Paris, Fayard, 1992, p. 79.

[3] Pierre Blet, Pie XII, p. 319.

[4] Que j’ai revendiqué en 1996, Le Vatican, p. 519.

[5] H. Tincq, Le Monde, 26 octobre 2000, 26 juillet et 5 septembre 2001.

[6] Le Vatican, archives à l’appui, p. 267-268.

[7] M’abstenant de traiter de mon cas, je tiens à préciser que je n’ai jusqu’ici pas réussi, malgré mes tentatives, à faire paraître une ligne sur le mélange d’enterrement de première classe et d’avanies de la part du monde clérical (entendu au sens très large) que m’a valus l’ouvrage de 1996.

[8] Sur cette campagne, et le fond de l’ouvrage, Annie Lacroix-Riz, « Le pape et Hitler », La pensée, n° 322, avril-juin 2000, p. 137-152.

[9] Exemple type de la littérature cléricale française, Les chrétiens face au nazisme et au stalinisme. L’épreuve totalitaire, 1939-1945, Bruxelles, Ed. Complexe, 1991, p. 34.

[10] Emma Fattorini, Germania e Santa Sede : le nunziature di Pacelli tra la grande guerra e la Reppubblica di Weimar, Laterza, 1992. Ouvrage clérical favorable au nonce, mais fondé sur un matériau solide.

[11] Robert Katz, Le massacre des Ardéatines, traduction de Death in Rome, Paris, Stock, 1973, passim, dont p. 227.

[12] Carlo Falconi, Le silence, p. 267. Voir aussi Marco Aurelio Rivelli, Le Génocide occulté, État indépendant de Croatie 1941-1945, riche en documents et insoutenable, Lausanne, L’âge d’homme, 1998.

Les articles de cet auteur

Les articles de cet auteur Envoyer un message

Envoyer un message

Restez en contact

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Subscribe to weekly newsletter