En el tiempo en que el marxismo estaba de moda, cuando la miseria incomodaba y el socialismo apuntaba una salida hacia una vida mejor, se decía que el mercado controlaba “las relaciones de producción”, consideradas como “el motor de la historia”.

Pero el socialismo se evaporó, el marxismo quedó fuera de moda y la miseria aumentó tremendamente. ¿Qué pasó, pues? ¿Ya no queremos una vida mejor para todos? Vayamos despacio. El mercado se perfeccionó, se redujo la distancia entre la cosa física y la semántica, y ahora trata de convencernos de que la salida para una vida mejor... es una cuestión individual (calidad de vida) y nos avisa de que se terminó el combustible que abastecía el motor de la historia. De ese modo el mercado ya no influye sólo en las relaciones de producción, influye también en todas las relaciones: familiares, afectivas, sexuales, políticas, religiosas... (y, por cierto, que Dios y el Estado se preocupen de los miserables...).

Lo nuevo es que ahora el mercado no le vende un carro, una ropa o un helado. Le vende a usted mismo. Así es. Todo producto refleja nuestra alma y nuestro espíritu. Y antes de que nos demos cuenta de que tenemos conciencia y subjetividad, reductos del Misterio, el mercado trata de personalizar de tal modo los productos, hasta el punto de que el consumidor sólo se siente completo cuando se adueña de los mismos. ¿O será que usted no se siente un poco triste cuando se ve privado una semana de su automóvil o no encuentra su champú preferido?

En el prefacio a la segunda edición de Gaia, Nietzsche lamenta la progresiva pérdida del “pudor con el que la naturaleza se escondía detrás de velos y enigmas”. El Misterio es una experiencia en extinción. Ahora queremos desvelar todas las verdades, verlo todo, saber de todo. Antes de que hagamos la pregunta el mercado ya ofrece la respuesta. Todas: desde el tratamiento para adelgazar rápido (queda decretado que la gordura es falta de educación) hasta el esoterismo que aplica a Leonardo da Vinci la fórmula de producir Harry Potter para adultos.

Ningún reducto de la experiencia humana se escapa al mercado. En su poder semántico, él se anticipa a nuestros deseos: no ofrece un vehículo sino refinamiento, no un refrigerador sino el sabor refrescante, no un desodorante sino un toque de clase. Y así vamos revistiéndonos de productos fetichistas que nos imprimen valor, status, identidad. Como dice Montaigne, nadie compra un calvados (licor del sur de Francia) por la belleza de su envase, pero tratándose de seres humanos no valemos por lo que somos sino por lo que demostramos poseer.

El mercado apela a nuestra libido ya nuestra tendencia a la violencia. No sólo quiere que tengamos los objetos, sino que nos induce a destruirlos. No habrá museos para los objetos de la posmodernidad. Todos serán destruibles o, para utilizar la jerga de moda, descartables. Están hechos para ser dominados, devorados, agredidos. Hechos para exaltar nuestra supuesta omnipotencia, la de quien no deja piedra sobre piedra y todo lo descarta: familia, amigos, colegas de trabajo, compañeros sexuales...

El mercado teme que decidamos darle la espalda y caminar en dirección hacia aquel lugar al que nunca podrá llegar, y aunque llegase no tendría nada que decir: la contemplación del Misterio.

A falta del Misterio sólo nos queda esa incesante objetivación en la cual anticipamos, al dar rienda suelta a nuestros instintos asesinos, nuestra propia muerte. Como en una carrera de Fórmula 1, vencer no es lo importante, lo que interesa es imprimir más y más velocidad a la existencia.

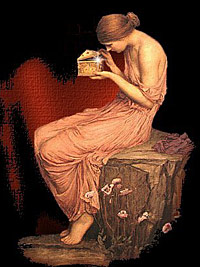

Cuenta la fábula que Afrodita apartó a su hijo Eros de la amada Psique. Apasionada, ésta aceptó someterse a las más duras pruebas para demostrar que era digna de aquel hombre. Seleccionó las semillas que llenaban el granero de la casa de Afrodita, cortó la lana de las ovejas que pastaban en un valle distante, buscó agua del más inaccesible manantial de la montaña. Pero Afrodita le impuso otra prueba: ir hasta el infierno y decirle a Proserpina que Afrodita ansiaba un poco de su irresistible hermosura y que le enviase su ungüento mágico. Psique recibió orden de no abrir el pote en el que llevaría la poción de la belleza. Superando mil peligros, y con la ayuda de Caronte, Psique atravesó el río de los muertos y llegó a la tierra de Tártaro. Obtuvo el ungüento, pero al regreso no resistió la tentación, abrió el pote y probó un poco de aquella maravilla que la volvería irresistible para Eros.

La excesiva belleza fue la causa de sus desgracias. No quería ser bella por sí misma sino ante los ojos de su amado. “Mis aventuras le conmoverán -se decía ella-, mis hechos le harán admirarme, pero sólo la belleza me hará irresistible para él”. Después de abrir el pote y untar el rostro, Psique cayó en un sueño profundo como la muerte.

La publicidad nos ofrece todos los ungüentos y nos promete toda la belleza. Ante los ojos ajenos. Pero ¿qué o quién nos llenará el vacío del corazón?

Traducción de José Luis Burguet.

Los artículos de este autor o autora

Los artículos de este autor o autora

Manténgase en contacto

Síganos en las redes sociales

Subscribe to weekly newsletter