Thèmes

Approvisionnement en énergie

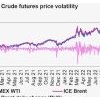

Le pétrole et le gaz, sources fossiles d’énergie, alimentent l’activité humaine depuis un siècle. Leur commerce représente le premier marché mondial, devant l’alimentation, l’armement, les médicaments et les drogues.

Les États-Unis ont progressivement affecté leurs forces armées à la sécurisation de l’approvisionnement énergétique de leur économie. En signant l’accord du Qincy (1945), le président Roosevelt élevait déjà la protection de la famille royale saoudienne au rang d’objectif stratégique. Par la suite, le rapport Hamilton (1975) et la doctrine Carter (1980) incluaient le contrôle des champs pétroliers du Golfe et de leurs voies d’accès dans les missions du Pentagone. Pour ce faire, Washington avait institué le Central Command et entrepris de soumettre son allié irakien. Aujourd’hui, alors que les ressources de cette région s’épuisent et que les forces armées US sont sur-déployées, l’OTAN prend la relève. L’Alliance a élargi ses buts à la sécurité énergétique de ses membres (2006) et multiplie les implantations à proximité des gisements du bassin caspien.

Quoi qu’il en soit, d’ores et déjà les stratèges se tournent vers les réserves du Golfe de Guinée et vers les pétroles lourds du Venezuela et du Brésil qui devraient se substituer aux pétroles légers en cours d’épuisement. En prévision, le Pentagone a créé l’Africom et débuté la militarisation de la région Caraïbes avec la résurrection de la IVe flotte.

Surtout, la découverte de nouvelles techniques de transport du gaz, devrait conduire à la généralisation de son utilisation. On assistera alors à un basculement d’une géopolitique fondée sur le pétrole, à une géopolitique du gaz, accordant une place prépondérante à la Russie, à l’Iran et au Qatar.