El 11 de septiembre de 2001, cuando dos aviones se estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center, los medios occidentales hablaron de un nuevo «Pearl Harbor». La referencia a aquel trágico hecho de la historia estadounidense se ha convertido en una ironía desde que los archivos desclasificados del Pentágono han permitido comprobar no sólo que el ataque del 7 de diciembre de 1941 no fue una sorpresa para el presidente Franklin D. Roosevelt sino que había sido previsto y preparado con un año de antelación para convencer a la opinión pública estadounidense, decididamente aislacionista, de que había que entrar en guerra contra las fuerzas del Eje, conformado por Japón, la Alemania nazi y la Italia fascista.

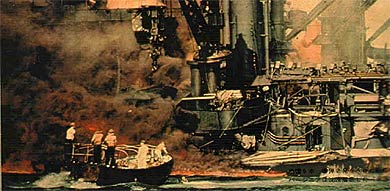

7 de diciembre de 1941. Hace varias semanas que una serie de memorandums confidenciales de advertencia sobre una «acción hostil japonesa» vienen circulando en el seno de la administración militar estadounidense. Según el presidente Roosevelt, la flota de Pearl Harbor fue advertida desde hace varios días de que es un blanco potencial. A pesar de estos reiterados avisos, una escuadrilla de 183 aviones japoneses, que incluye aviones lanza-torpedos, bombarderos en picada y cazas del tipo Zero, se lanza sobre los aeródromos y la rada llena de navíos de guerra. Cerca de cien barcos son alcanzados. Muchos de los aviones alineados en las pistas también resultan averiados. En medio del ataque, sobre las 8h45, Japón emite una declaración de guerra contra Estados Unidos. Una segunda escuadrilla aérea aparece poco después. Aunque ya encuentra a la defensa estadounidense en posición de combate, el nuevo ataque deja importantes daños. Las pérdidas son significativas: los 8 acorazados de Estados Unidos en el Pacífico quedan fuera de combate, 240 aviones han sido destruidos y la mitad de los bombarderos B17 están seriamente averiados. El número de bajas es también extremadamente elevado: 2300 muertos y desaparecidos y 1300 heridos graves. Los jefes militares japoneses, que habían previsto la pérdida de la mitad de las fuerzas japonesas implicadas en la operación, sólo tendrán que deplorar finalmente la muerte de 55 hombres y la destrucción de 29 aviones. Se anotan así una victoria histórica, y extrañamente fácil. El propio comandante Fuchida, a cargo de la operación, se sorprende al evaluar daños y confiesa su «asombro ante la falta de previsión y de preparación de Estados Unidos, en particular ante el hecho de que no hayan pensado en proteger sus acorazados con redes antitorpedos».

«El Día de la infamia»

Al día siguiente, mientras que los japoneses emprenden en el Pacífico una ofensiva de gran envergadura, con ataques contra Filipinas, Hongkong, Guam, Tailandia y Malasia, el presidente Roosevelt se presenta ante el Congreso, acompañado de su hijo en uniforme de Marines, y pronuncia un histórico discurso en el que presenta su versión de los hechos de la víspera: «ayer, 7 de diciembre de 1941 –fecha para siempre marcada por la infamia– los Estados Unidos de América fueron atacados sorpresiva y deliberadamente por las fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón». Al término de su alocución, Roosevelt pide, y obtiene, la ratificación de la declaración de guerra por parte de los parlamentarios. Al mismo tiempo, los Estados Unidos entran en guerra contra el Eje que conforman Japón, la Alemania nazi y la Italia fascista. Lo que dos días antes parecía inimaginable, teniendo en cuenta el estado de la opinión pública, se convierte de pronto en un hecho, como escribe el aviador pronazi Charles Lindbergh en su Diario de tiempo de guerra: «No logro pensar en otra cosa y concentrarme en lo que escribo, ¿Cómo es posible que nuestra flota y nuestra aviación dejaran a los japoneses acercarse tan fácilmente a las islas de Hawai?... El ataque de los japoneses no me sorprende en lo absoluto. Hace semanas que venimos empujándolos a la guerra. Simplemente tomaron la delantera… Me comuniqué por teléfono con el general Wood en Boston. Sus primeras palabras fueron para decirme: “¡Bien! Nos hizo entrar por la puerta de atrás…” El presidente habló al mediodía, pidiendo al Congreso que votara por la guerra. El Senado la aprobó por unanimidad. En la Cámara hubo un solo “no”. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Ya hace varios meses que venimos haciendo de todo por lograr la guerra. Si el presidente le hubiese pedido al Congreso, ayer, que lo siguiera en una declaración de guerra, hubiera tenido una gran mayoría en contra. Pero ahora, nos han atacado en nuestra casa, en nuestras aguas. Nosotros atrajimos el relámpago sobre nuestras cabezas pero, en las actuales circunstancias, no veo más que una sola solución: pelear. Si yo hubiese sido miembro del Congreso, yo también hubiera votado por la guerra.»

El memorandum McCollum

Los testimonios de quienes tuvieron la oportunidad de conversar con Roosevelt los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1941 revelan que el ataque japonés no fue una sorpresa para el presidente y sus colaboradores más cercanos. En realidad, la administración estadounidense había previsto e incluso deseado aquella ofensiva desde meses antes. Hacía un año que Washington venía buscando cómo entrar en guerra contra Japón conservando a la vez el apoyo de su opinión pública. Una evaluación estratégica de la situación, redactada el 7 de octubre de 1940 describe detalladamente la amenaza que representa Japón para el desenlace del conflicto mundial, al que Estados Unidos no ha podido entrar aún. Su autor, el teniente comandante Arthur McCollum, es miembro del Office of Naval Intelligence, el servicio de inteligencia de la Marina de Guerra. Su exposición es extremadamente clara.

Comienza describiendo en detalle la situación militar: toda la Europa continental ha pasado al control del Eje italo-germánico y solamente el Imperio británico resiste aún a esa dominación. Por otro lado, la propaganda del Eje ha logrado garantizar la neutralidad de Estados Unidos hacia «la guerra europea». Esa situación representa para Estados Unidos una amenaza estratégica: la seguridad del país está en peligro ante revoluciones fomentadas por el Eje en los países de América Central y de América del Sur. Además, en caso de derrota de Inglaterra, Estados Unidos tendrá que enfrentar un ataque inmediato de Alemania, en cuanyo la flota británica caiga en manos de los alemanes.

Japón representa por lo tanto una doble amenaza: en lo inmediato, una ofensiva japonesa equivaldría, para Alemania e Italia, a obligar a Estados Unidos a preocuparse por su propia seguridad, impidiendo así que Washington pueda seguir apoyando a los británicos ante las ofensivas aéreas alemanas. A más largo plazo, después de la derrota británica, Japón se encontraría en una situación privilegiada para emprender las hostilidades contra Estados Unidos y garantizar la victoria final del Eje. En efecto, el ejército nipón tiene la capacidad necesaria para atacar los dominios británicos y las vías de aprovisionamiento hacia Australia, pero también puede atacar la India e Indonesia. Las consecuencias de una victoria japonesa serían desastrosas: el control de los mares, hasta ahora en manos de la marina británica, pasaría entonces a fuerzas enemigas de Estados Unidos. «En resumen: la amenaza para nuestra seguridad en el Atlántico sigue siendo poca mientras que la flota británica se mantenga en posición dominante en ese océano y amistosa hacia Estados Unidos». Por lo tanto, hay que impedir que los japoneses le asesten un golpe demasiado duro en el Océano Índico, lo cual obligaría a los ingleses a defenderse en dos frentes a la vez en momentos en que el Reino Unido se ve amenazado también por la posibilidad de un ataque terrestre, por parte de Alemania e Italia, desde los Balcanes y el norte de África contra el canal de Suez. Estados Unidos, escribe McCollum, hace ya todo lo posible por ayudar al Reino Unido en Europa. Lo que le queda por hacer es impedir que Japón abra un nuevo frente marítimo en el Océano Índico.

¿Cómo hacerlo? El teniente general evalúa las fuerzas implicadas y concluye que Estados Unidos está en posición favorable para ganar en caso de ruptura de las hostilidades con Japón. Pero, es ahí donde reside el problema: la opinión pública estadounidense se opone en forma mayoritaria a una entrada de Estados Unidos en guerra. En plena campaña electoral de 1940, Roosevelt asegura a sus electores que «sus muchachos no serán enviados a ninguna guerra extranjera». Así que hay que revertir esa tendencia. Para lograrlo, McCollum enumera 8 recomendaciones:

– concluir con el Reino Unido un acuerdo para la utilización de las bases británicas en el Pacífico, sobre todo en Singapur

– concluir con Holanda un acuerdo para la utilización de sus bases y el aprovisionamiento en materias primas en las Indias Holandesas (futura Indonesia)

– ayudar por todos los medios posibles al gobierno chino de Chiang Kai-shek

– enviar al este (Filipinas o Singapur) una división de cruceros de gran tonelaje

– enviar al este 2 divisiones de submarinos

– mantener el grueso de las fuerzas de la flota estadounidense actualmente destacada en el Pacífico alrededor de las islas hawaianas

– insistir para que los holandeses se nieguen a satisfacer los pedidos japoneses de concesiones económicas indebidas, sobre todo en lo tocante al petróleo

– establecer un embargo total que evite todo comercio de Estados Unidos con Japón, en colaboración con un embargo similar impuesto por el Imperio británico.

Y concluye: «si, de esa forma, pudiéramos llevar a Japón a cometer un acto oficial de guerra, tanto mejor. En todo caso debemos estar enteramente preparados para aceptar la amenaza de una guerra». La idea no es nueva. En toda la historia militar, sobre todo durante los dos últimos siglos, la cuestión de la responsabilidad del desencadenamiento de las hostilidades constituye un rompecabezas para los gobiernos y para el Estado Mayor militar. En 1898, Estados Unidos montó la explosión de uno de sus acorazados, el Maine, en la bahía cubana de La Habana, haciéndola pasar por un acto agresivo de los españoles, lo cual sería desmentido en 1911. Mientras tanto, aquello permitió que Estados Unidos le declarara la guerra a España y tomara el control de cuba. En 1940, la situación es todavía más complicada para Washington: el aislacionismo estadounidense se ha fortalecido después de la Primera Guerra Mundial y el régimen nazi cuenta con cierto apoyo en Estados Unidos [1]. La idea de provocar un acto hostil de gran envergadura, para justificar la entrada en guerra del lado de los Aliados, se impone por sí sola.

La ejecución del plan de McCollum

El plan del teniente comandante no tendrá el destino que de ordinario conocen cientos de informes similares llegan a Washington diariamente. El documento de McCollum capta la atención de dos cercanos consejeros militares del presidente: los capitanes de US Navy Walter S. Anderson y Dudley W. Knox. Como director del Buró de Inteligencia Naval (Office of Naval Intelligence), Anderson tiene acceso directo a Roosevelt. Por su parte, Dudley W. Knox es un estratega naval y jefe de documentación de la ONI. Fue mentor del almirante Ernest J. King, otro consejero militar de la Casa Blanca, y aprueba de inmediato el plan de McCollum, que él mismo envía a Anderson acompañado de un pequeño memo de aprobación. No está demostrado, en los archivos actualmente disponibles, que Franklin D. Roosevelt haya sido puesto al tanto [de la existencia de ese plan]. Sin embargo, hay que reconocer que la política exterior estadounidense en la región aplicará al pie de la letra las recomendaciones formuladas en el memorandum. En efecto, a partir de 1941, toda la estrategia de Roosevelt estará destinada a provocar el inicio de las hostilidades por parte de Japón. Se concluyen varios acuerdos con el Reino Unido para la utilización de la base militar de Simpson Harbor, en Rabaul (Papúa-Nueva Guinea). Washington también emprende negociaciones con Holanda para impedir el aprovisionamiento de Japón por parte de ese país. Roosevelt sigue además muy de cerca las negociaciones que los holandeses desarrollan de forma paralela con Tokio. En cuanto a China, la administración [Roosevelt] concede una ayuda financiera de 25 millones de dólares al régimen de Chiang Kai-shek y autoriza a militares estadounidenses a luchar como voluntarios en los Tigres Voladores, una división de aviación que se compone de mercenarios bajo las órdenes del coronel Claire Chennault. En el otoño de 1941, Roosevelt incorpora a su consejero personal, Henry F. Grady, a una comisión estadounidense cuya misión consiste en proporcionar a China toda la ayuda posible. A la cabeza de la comisión se encuentra el mayor general John Magruder, ex jefe de la inteligencia militar de la US Army. Como se sugería en el memorandum, cruceros y submarinos parten hacia el «frente» oriental. El 26 de julio de 1941 se declara el embargo total contra Japón.

Los documentos desclasificados por el Pentágono desde 1994 permiten conocer con un poco más de precisión el nombre de los protagonistas estadounidenses que estaban al tanto de la estrategia. El diario del secretario de la Guerra, Henry L. Stimson, revela así que el 25 de noviembre de 1941 el gabinete de guerra de Roosevelt se reunió para discutir sobre la forma de «dejar que Japón dispare primero». Robert B. Stinett, quien tuvo acceso a esos archivos a través de la Freedom of Information Act, hace una lista mínima de personas implicadas en el plan de McCollum, según los documentos que él mismo pudo consultar: el presidente Roosevelt, el teniente comandante Mc Collum, los capitanes Walter S. Anderson y Dudley Knox, los almirantes Harold Stark, James O. Richardson y William Leahy, el general George Marshall y el comandante Vincent Murphy (la graduación citada corresponde a la que tenían en el otoño de 1940) [2]. No todos aprueban el contenido del plan, sobre todo cuando comienza a vislumbrarse que, para que tenga un efecto en la opinión pública estadounidense, la acción deseada debe ocasionar bajas humanas.

Lo anterior se evidencia en la decisión de desplegar la flota en Hawai, en la base de Pearl Harbor. Se trata, en efecto, de una base especialmente vulnerable. En el transcurso de ejercicio militares realizados en 1932, las fuerzas aéreas estadounidenses dirigidas por el almirante Harry E. Yarnell ya habían logrado atacarla por sorpresa. Un ejercicio similar tuvo lugar en 1938, bajo la dirección del almirante Ernst King, con el mismo éxito. Lo cual acabó por llamar la atención de los japoneses. En el colegio militar de la marina japonesa, durante un curso dedicado a los «estudios estratégicos y tácticos en las operaciones contra Estados Unidos» se enseña a los oficiales que «en caso de que el grueso de la flota del enemigo esté estacionado en Pearl Harbor, la idea debería ser comenzar las hostilidades con un ataque aéreo sorpresivo» [3]. A pesar de todo, la decisión de trasladar la flota estadounidense a la base hawaiana es tomada el 8 de octubre de 1940, al día siguiente de la redacción del memorandum de McCollum. Lo cual suscita violentas reacciones por parte del Estado Mayor de la Marina, consciente de que los navíos se encuentran así expuestos a un ataque enemigo. Cuando Roosevelt anuncia la noticia a los almirantes William D. Leahy, jefe de operaciones navales, y James O. Richardson, comandante de la flota, éste último estalla: «Señor presidente, los oficiales superiores de la Navy no gozan de la confianza del comando civil de éste país, esencial para desarrollar con éxito una guerra en el Pacífico» [4]. El almirante Leahy desaprueba también la política de provocación contra el Japón ya que el «primer paso» que debe desencadenar la guerra apuntará, según todo indica, a la flota que se encuentra bajo su mando. Su oposición a los planes presidenciales lleva al presidente Roosevelt a separarlo de sus funciones el 1º de febrero de 1941, en el marco de una reestructuración de la Navy. El vicealmirante Husband Kimmel toma entonces el mando de la flota del Pacífico estacionada en Pearl Harbor. En sus memorias, Richardson defiende a Kimmel, acusado de negligencia por una comisión investigadora del Congreso al final de la guerra. Según Richardson, Kimmel no estaba al tanto de la estrategia de Roosevelt. Richardson es mucho menos amable con el almirante Harold Stark, jefe de operaciones navales desde 1939, al que acusa de haber puesto a la flota en peligro inútilmente, sin prevenir a Kimmel.

Las cortinas de humo históricas

La historiografía oficial de Pearl Harbor, que habla de un «ataque por sorpresa» se basa en dos postulados repetidos hasta el cansancio desde 1941, cada uno de los cuales es a la vez necesario y suficiente para enterrar la pista de la complicidad de Roosevelt. El primero es que los servicios de descodificación de la US Navy desconocían en aquel entonces el código de los mensajes japoneses. El segundo es que, de todas formas, la flota japonesa suspendió todas sus comunicaciones radiales durante las decenas de horas que antecedieron el ataque. Ambas precisiones son inútiles ya que todo había sido previsto desde antes para garantizar un ataque de los japoneses, y sobre todo para debilitar las posiciones en Pearl Harbor. De todas maneras, ambas afirmaciones son falsas, como ha podido demostrar Robert B. Stinnet. No sólo los japoneses no observaron ningún silencio radial sino que además sus mensajes fueron interceptados y descodificados por los servicios de inteligencia estadounidenses, antes de ser transmitidos a Washington. Lo cual explica por qué el embajador japonés tuvo que esperar varias horas con la declaración de guerra en el bolsillo, antes del comienzo del ataque. El secretario de Estado sólo aceptó recibirlo después del comienzo de la ofensiva. Un memorandum del 27 de noviembre de 1941, firmado por Marshall y redactado por el secretario de Guerra Henry L. Stimson, recuerda al teniente Walter Short los deseos de la Casa Blanca: «Los Estados Unidos desean que Japón cometa la primera acción manifiesta». Diez días antes, después de haber tomado la precaución de enviar los 3 acorazados más importantes de la flota a una misión de reconocimiento, la Casa Blanca pudo jugar la carta de la traición mientras que la aviación japonesa hundía sus barcos.

La retórica de la «defensa propia»

Hoy parece extremadamente increíble que la hostilidad de la opinión pública a la entrada en guerra contra la Alemania nazi fuera tan grande que hiciera necesario el sacrificio de más de 2 000 hombres para convencerla de la utilidad de una intervención en el conflicto mundial. Vietnam, Panamá o la guerra contra Irak parecen demostrar que los mecanismos de propaganda han progresado muchísimo del otro lado del Atlántico. Pero en 1940, es muy fuerte el legado «pacifista» de los padres peregrinos, quienes no declaran la guerra más que en defensa propia. Todavía hoy, la administración estadounidense recurre sistemáticamente a la amenaza que supuestamente representan para la «seguridad nacional» los países que le interesa invadir. En octubre del año 2001, la invasión de Afganistán, cuyo objetivo era la recuperación de posiciones estratégicas en el sector del petróleo, fue presentada como una respuesta a los atentados del 11 de septiembre. De la misma forma, para justificar el envío de tropas a Irak, uno de los altos responsables del Departamento de Defensa estadounidense explicó a los senadores estadounidenses reunidos a puertas cerradas que Irak amenazaba con utilizar aviones sin pilotos de alcance intercontinental para lanzar armas químicas o biológicas sobre la costa este de Estados Unidos.

La amenaza que representa el control del Océano en manos de una potencia hostil, como Japón, acaba por prevalecer sobre el sentimiento aislacionista. Así lo demuestra la Carta del Atlántico, que firman Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt el 14 de agosto de 1941, cuando señala en su artículo 7 que «la paz debería ofrecer a todos la libertad de los mares y de los océanos». El resto del texto presenta la visión del mundo que debe imponerse después de la victoria sobre el nazismo: un mundo en el que «todos los países lleguen a una colaboración total en el plano económico, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de trabajo, el progreso económico y la seguridad mundial» (Artículo 6) y en el que todos los Estados tendrán acceso «a los mercados mundiales y a las materias primas necesarias para su prosperidad económica.» (Artículo 4). Y todo ello, por supuesto, respetando «el derecho de cada pueblo a escoger su forma de gobierno» (Artículo 3).

Pero más allá de estas consideraciones sobre el proyecto de implantación de un modelo económico a escala mundial, que no esperó a la madrugada de Pearl Harbor para convertirse en la doctrina estratégica de Estados Unidos, hoy resulta importante el estudio de aquella operación de guerra sicológica que constituye el mito del «día de la infamia» construido por Roosevelt. Si nos atenemos a la definición de la 5ª división del Estado Mayor de las fuerzas armadas francesas (conocida como el 5º Buró [término que designa al servicio francés de inteligencia militar. NdT.]), «la guerra sicológica es el uso planificado de la propaganda y de otros medios con el fin de influenciar las opiniones, las emociones, las actitudes y el comportamiento de los grupos humanos, amigos, enemigos o neutrales, con el fin de facilitar el cumplimiento de metas y objetivos». En ese sentido, se hace por lo tanto necesario revisar la imagen tradicional, santificada por los historiadores, de un Pearl Harbor que muestra el fin del «sueño americano» y la vulnerabilidad militar de Estados Unidos ante un ataque perpetrado contra su suelo. Pearl Harbor es, por el contrario, un verdadero éxito en términos de guerra sicológica, que abre el camino a una larga lista de manipulaciones y de operaciones del mismo tipo, desde la época de la guerra fría hasta nuestros días.

titre documents joints

Memorandum enviado al teniente general Walter Short, comandante de la US Army en Hawai, el 27 de noviembre de 1941.

(GIF - 66.1 kio)

[1] Debido a su anticomunismo, el III Reich goza de gran simpatía entre personajes influyentes del mundo económico e incluso entre las personalidades políticas estadounidenses. El embajador de Estados Unidos en Londres, Joseph Kennedy, llegó incluso a publicar un texto intitulado Mantengámonos al margen de la guerra (Stay out of War), cuya impresión fue financiada por los servicios de propaganda del Reich.

[2] Day of Deceit - The truth about FDR and Pearl Harbor, por Robert B. Stinnett, Touchstone, 1999.

[3] «The day of infamy», por Jeremy R. Hammond, Yirmeyahu Review, 8 de noviembre de 2002.

[4] On the Treadmill to Pearl Harbor: The Memoirs of Admiral James O. Richardson, por George C. Dyer, US Navy.

Los artículos de este autor o autora

Los artículos de este autor o autora Enviar un mensaje

Enviar un mensaje

Manténgase en contacto

Síganos en las redes sociales

Subscribe to weekly newsletter